幾何公差

日頃より本コンテンツをご利用いただきありがとうございます。

今後、下記サーバに移行していきます。お手数ですがブックマークの変更をお願いいたします。https://kousyou.synology.me

「最も重要なデータム」

データムを設計図面に指示するには、対象となる部品の設計要求と機能、部品の加工順序あるいは測定法、部品の形状および他の部品との関係、などを考えて適切に設定することが重要になる。

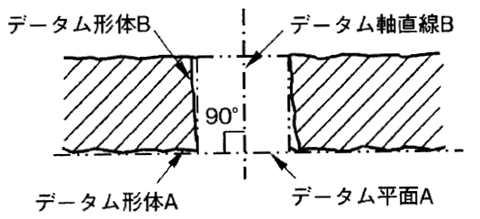

データムが点、直線、軸 、平面および中心平面に指示されたとき、それぞれのデータム形体をデータム点、ヂータム直線、データム軸直線、データム平面、データム中心平面と呼ぶ

データム形体の表面の加工誤差が避けられないために、データムの設定に相応しい形状公差を指示することが大切になる

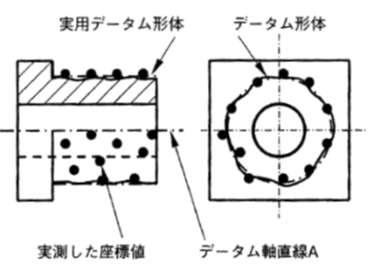

データム軸直線

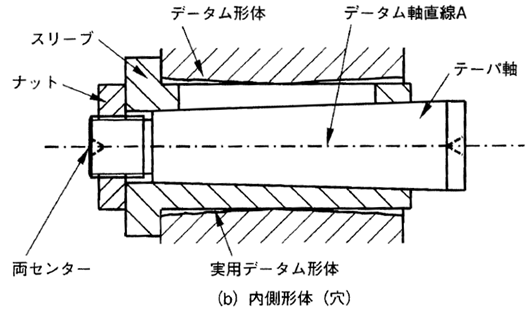

軸の場合は、測定器で多点計測して計測値の集合から軸を推定することは困難ではないが、内周面の場合はマンドレルなどを使用する工夫が必要

内周面にしっくりと挿入される多数のマンドレルをそろえることは現実的でない。

このような 場合にはスリーブとテーパ軸を組み合わせて、データム形体とスリーブとの僅かな隙簡を吸収させる冶具を利用する。

テーパー軸の両センターを定盤上で支えると、データム軸直線を素早く、かつ安定させて実現することが可能になる。

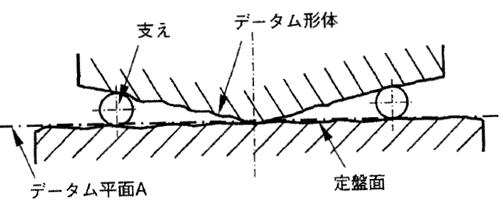

データム平面

データム形体を十分に精密な平面形状を備えた定盤面や測定テーブル面に接触させて、その面をデータム平面とすることがある。

このときに、データム形体の表面が凸凹に加工されていて定盤に対する姿勢が定まらない場合には、定盤との際関に適宜な支えを挿入してデータム形体の揺れの平均的な位置で姿勢を安定化させればよい。

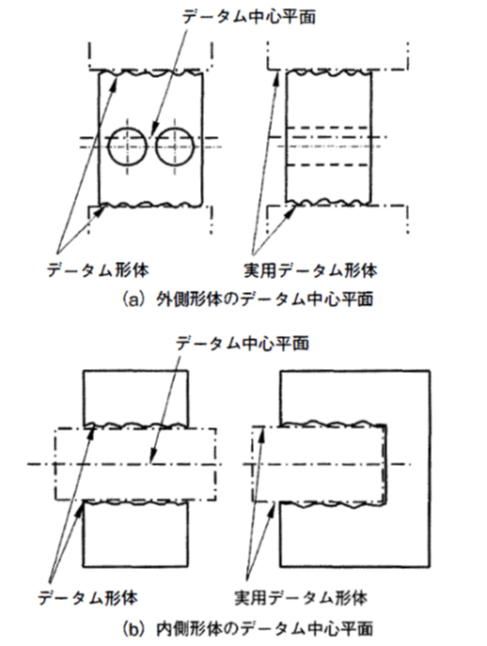

データム中心平面

データム中心平面

データム中心平面は、 平行二平面の実現データム形体から推定される中心平面で定められる。

データム形体である二つの加工面上の座標値を測定して、その座標値の集合からデータム中心平面を推定する。

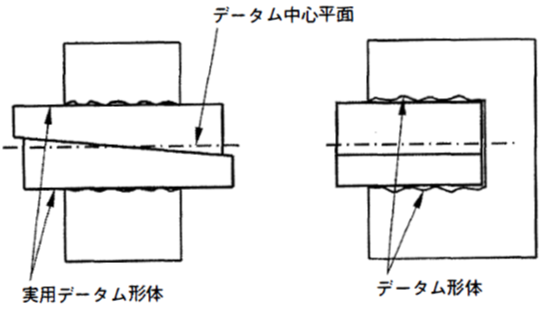

データム中心平面を素早く実現するために、図のような手段を一つの方法である。

実用データム形体は、等しい勾配に加工した二枚の板を対向させて上面と下面を平行にしたものである。

この上下の板をスライドさせ、内側形体のデータム形体に接触させると、もっとも離れて接触する平行二平面の 実用データム形体が実現される。

この上下の板をスライドさせ、内側形体のデータム形体に接触させると、もっとも離れて接触する平行二平面の 実用データム形体が実現される。

さらに、下側の実用データム形体を定盤面に 対して平行にすれば、データム中心平面の代わりに定盤面をデータム形体として活用することもできる。

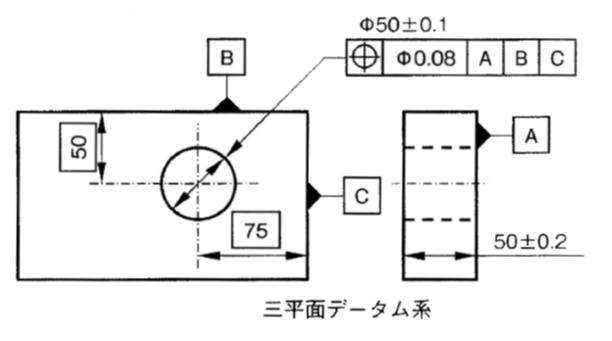

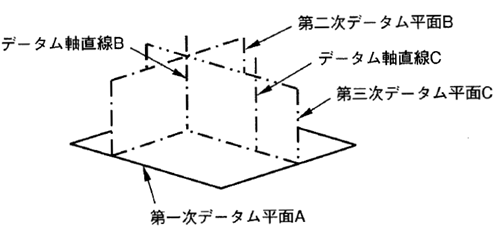

三平面データム系

互いに直交する三つのデータム平面で構築されるデータム系を三平面データム系と言う。

図に示す穴の軸線の位置度公差では、直径φ0.08の円筒公差域は、データム平面 Aに垂直で、データム平面B、C、から理論的に正確に各々50及び75の位置に設定される。

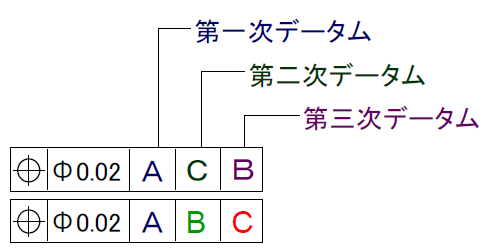

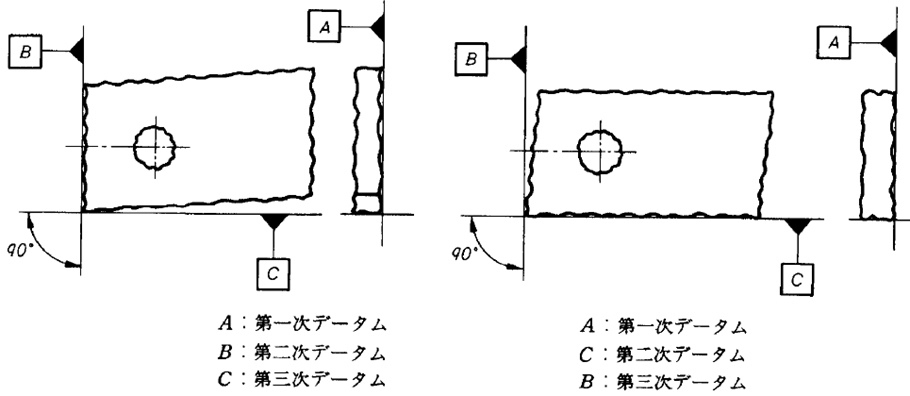

公差記入枠の中に指示された優先順位に従って第一次データム平面A,第二次データム平面B,第三次データム平面C,の順序で構築される。

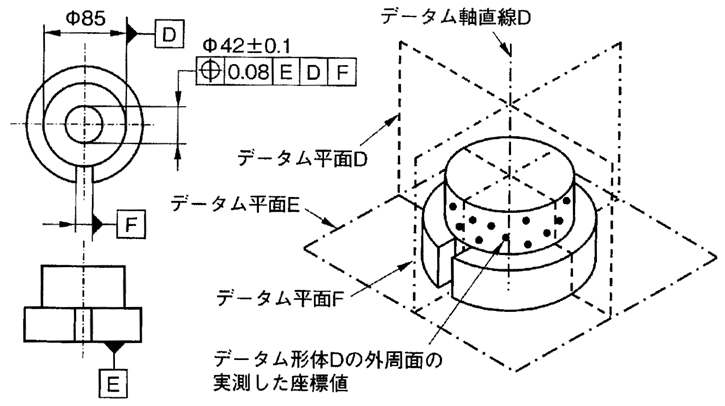

円筒形体に設定する三平面データム系

データム系は、円筒形体にも設定することができる。

第一次データム平面Eは、データム形体Eに接触する幾何学的な平面です。

データム平面Eに垂直なデータム軸直線Dを、円筒形体Dの最小外接円筒軸、あるいはデータム形体Dの円筒面上の実測した座標値の集合から推定した軸直線として求める。そして、データム軸直線Dを通り互いに直行する仮想二平面を設定する。

データム形体Fの中心平面を第一次データム平面Eに垂直、かつデータム軸直線Dを通る平面として設定する。

上記の仮想平面のうちの一つを、この中心平面を通るように定めて第三次データム平面Fとする。

もう 一方の仮想平面を第二次データム平面Dとして三平面データム系を構築する。

この三平面データム系は、円筒形体に加工されるさまざまな穴、溝などの位置を規制する基準として活用できる。

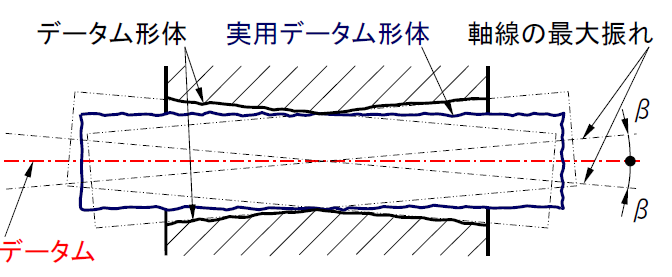

円筒穴(軸)の軸線をデータムとして指示した場合、データムは最大内接円筒(最小外接円筒)の軸直線により設定される。

この内・外接円筒が実用データム形体となるが、実形体(実際の表面形体)に対して実用データム形体の姿勢が安定しない場合には、実用データム形体の移動量が等しくなる位置にデータムを設定する。また、派生形体(データム形体上の座標データから計算処理で求めた幾何学的形体)によってもデータムが設定される。

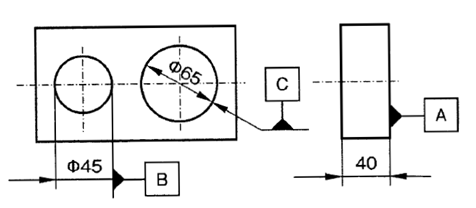

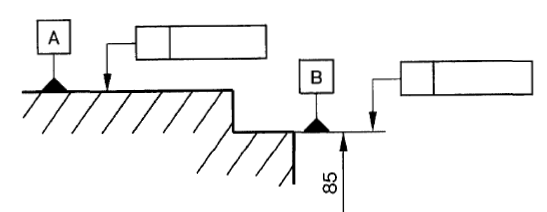

一つの平面と二つの軸直線で設定する三平面データム系

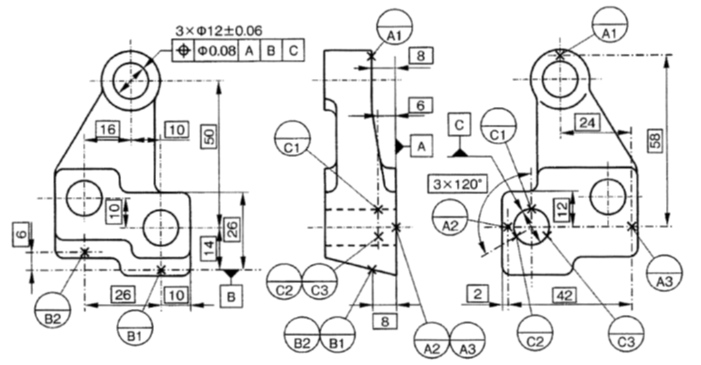

一つの平面と二つの穴の軸直線を用いて三平面データム系を構築することができる。

第一次データムはデータム形体Aに接触する幾何学的な平面である。

二つの穴の円筒形体Bおよび、Cにおいて、それぞれの内周面に内接し、かつ第一次データム平面Aに直交する最大の円筒軸としてデータム軸直線B、Cを定める。

データム軸直線Bを通り互いに直交する幾何学的な仮想二平面を推定し、一方をデータむ軸直線Cを通るように設定して第三次データム平面Cとする。もう一方の仮想平面を第二次データム平面Bとして三平面データム系が構築される。

三平面データム系を構築するとき、データム形体Bがデータム形状Aに対して傾いて加工されたとすると、図示するようにデータム平面Aに直交するデータム形体Bの最大内接円筒と単なるデータム形体Bの最大内接円筒とは異なる。

また、データム形体Bの軸長40が直径φ45に対して短いため三次元座標測定器の座標測定によってデータム形体 Bの最大内接円筒軸を定めるにしても、座標値のばらつきによって軸姿勢が不安定になる。

このような場合に、広い面積をもつデータム形体Aで決められる安定したデータム平面Aで第一次データムに設定すると、これに直交する第二次データム軸直線Bは、安定することになる。

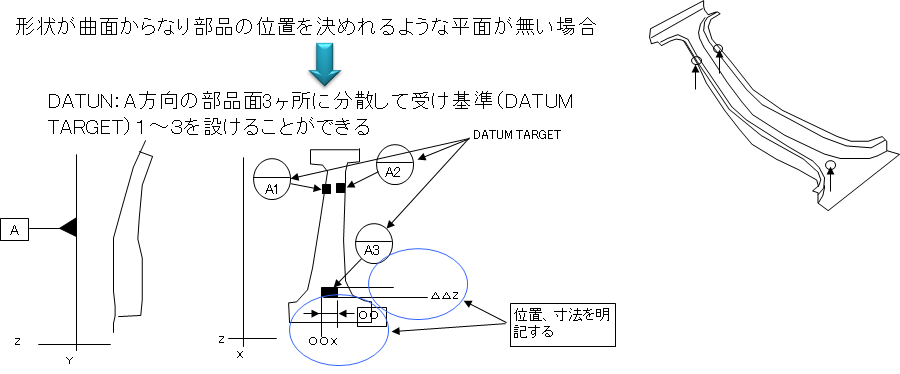

データムターゲットとデータム系

データム平面やデータム軸直線などを安定して設定することが難しい鎌物部品、プレス部品などの場合でもデータムターゲットの活用により安定したデータム系を構築す ることができる。

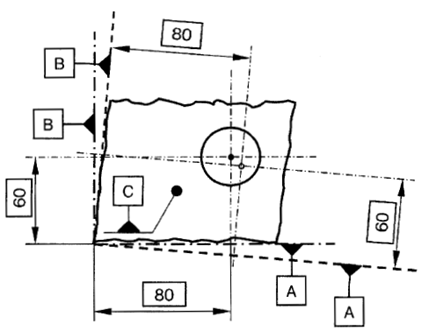

図の事例は、点データムターゲットを用いて二つのデータム平面A、Bとデータム軸直線Cを構築し、そのデータム系で穴の軸線の位置の狂いを規制している。

データムターゲットには、 このほかに線データムターゲットと領域データムターゲットがあり、点データムターゲットと同様に使われる。

図において、段差面を成す形体A1, A2, A3 の点データムターゲットと理論的に正確な寸法を 図示して第一次データム平面Aが設定される。

また、 傾斜面に対してもB1および B2の点データムターゲットと理論的に正確な寸法を指示してデータム平面Bが設定される。

さらに、データム軸直線は、C1、C2およびC3の点データムターゲットと理論的に正確な寸法で幾何学的円を想定し、その中心を通りデータム平面 Aに垂直な軸直線として定められる。

データムタ ゲットを活かしてデータム系を構築するには、 データム系の内容と講築の方法、 データムタ ゲット実現させる治具および幾何公差の検証方法令などについての考え方をしっかりと確立しておかねばならない。

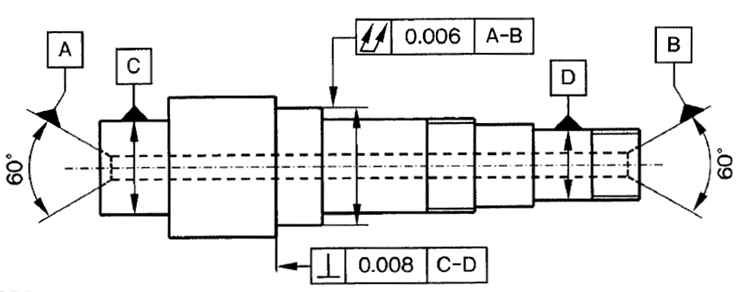

共通データム

機械部品の機能、加工法およびデータムの安定性などの観点から、二つ以上のデータム形体から一つのデータム軸直線あるいはデータム平面を設定するこ とがある。

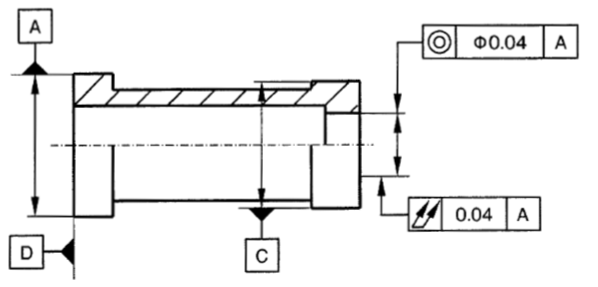

回転軸のデータム軸直線として好都合な共通データム軸直線の事例を示す。

回転軸は両センターを支持して加工されることが多く、この両センターをデータム形体として共通データム軸直線A-Bを設定すると、加工の基準と幾何公差を指示する基準が一致することになる。

回転軸の回転基準、すなわちベアリングが挿入される形体をデータム形体にして共通データム軸直線C-Dを設定すると、回転軸の機能と幾何公差の規制内容が関係付けられ、図示している円筒面の半径方向の全振れあるいは、端面の直角度などの規制に好都合になる。

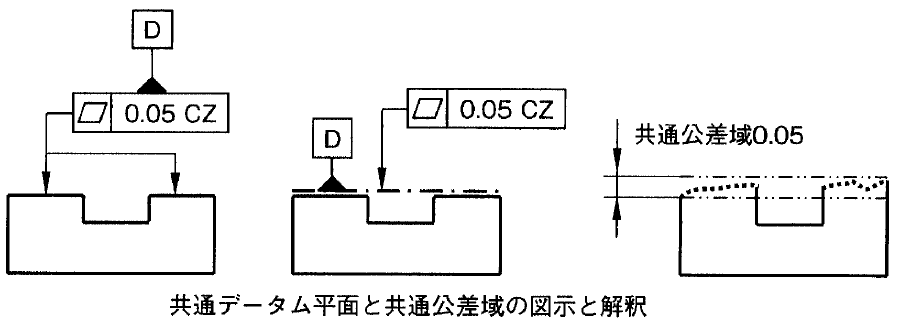

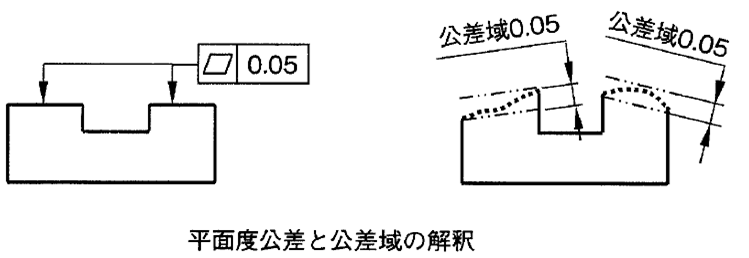

共通データム平面

共通の公差域を指示して,形体間の相対的な位置関係も同時に規制する場合は、共通公差域の記号(CZ)を使用する。

かけ離れて加工された二カ所の平面形体を利用して、一つのデータム平面を設定する図示した共通データム平面Dを実現させるには、共通公差域CZの平面度公差を指示して、双方のデータム形体を間隔が0.05の一つの平行二平面の聞に規制することが大切である。

共通公差域CZと共通データム平面Dを指示する方法は、図示する二つの方法のいずれでも良い。

また、双方のデータム形体に共通公差域を指示せずに単なる平面度公差を指示しても、各々の平面度公差域は図の解釈が成り立つことになり、共通データム平面Dを構築するためには不都合となる。

線または面の形体に幾何公差またはデータムを指定するには、図に示すように形体を表す外形線上、またはその延長線上に指示線の矢およびデータ ム三角記号(正三角形、直角二等辺三角形)を当てる。

線または面の形体に幾何公差またはデータムを指定するには、図に示すように形体を表す外形線上、またはその延長線上に指示線の矢およびデータ ム三角記号(正三角形、直角二等辺三角形)を当てる。

この場合に指示線の矢を形体表面の垂直方向に指示する必要はない。また、指示線は公差記入枠の右側または左側から引き出す。

形体表面に幾何公差およびデータムを指示する場合に、データム三角記号および公差記入枠の指示線の矢を寸法線に対抗させたり、その延長線上に付けてはならない。

形体表面に幾何公差およびデータムを指示する場合に、データム三角記号および公差記入枠の指示線の矢を寸法線に対抗させたり、その延長線上に付けてはならない。

また、平面図に指示するときには、指示線の矢およびデータム三角記号は、形体の表面に黒丸点を付けて、そこから引き出した引出線上に当ててもよい。

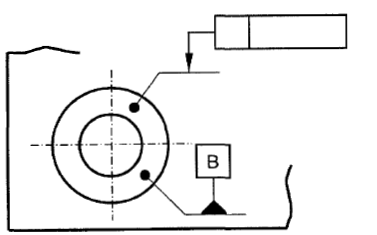

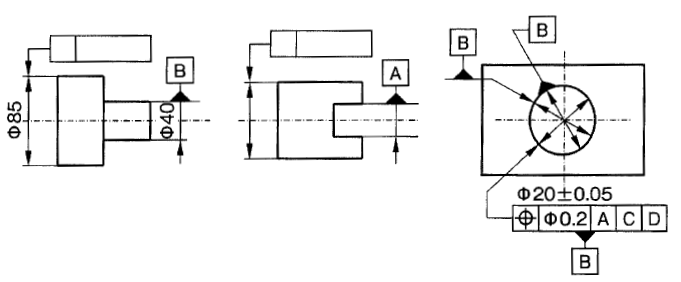

球の中心、円筒断面の中心などに幾何公差、データムを指示する場合、寸法線の片方に指示線の矢およびデータム三角記号を対向させて指示する。

図に示すように、寸法線の片方に指示線の矢およびデータム三角記号を対向させて当てるとき、寸法線の矢印の片方を指示線の矢およびデータム三角記号で置き換えても良い。

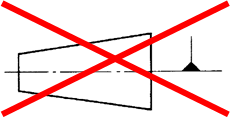

旧JIS規絡ではテーパ部品の中心線に対してデータム三角記号の指示を認めていたが、新規格ではいかなる形体の場合でも、中心線に対するデータムおよび幾何公差の指示は禁止されている。

旧JIS規絡ではテーパ部品の中心線に対してデータム三角記号の指示を認めていたが、新規格ではいかなる形体の場合でも、中心線に対するデータムおよび幾何公差の指示は禁止されている。

「データムの安定性」

図に示す同軸度公差と半径方向の全振れ公差の図示の事例では、データム軸直線Aを基準にしている。

図に示す同軸度公差と半径方向の全振れ公差の図示の事例では、データム軸直線Aを基準にしている。

ところが、データム形体Aの軸長は、その直径に比べて極めて短いために.いかなる方法でデータム軸直線Aを設定するにしてもデータム軸直線Aが大きく変動してしまうことが多く、正確な幾何偏差の測定は望めない。

このような場合には、データム形体A,Cを使って共通データム軸直線ACを設定する。あるいは第一次データム平面Dと第二次データム軸直線Aのデータム系を設定する、などが有効である。

このように、安定したデータムを確保する方策を工夫することは重要である。

「データムの優先順位」

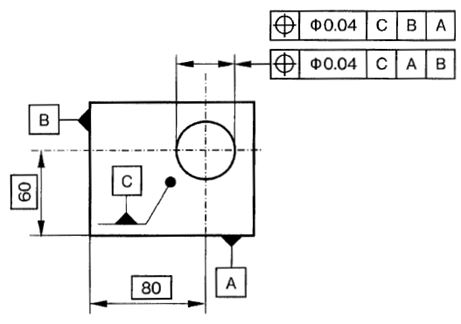

位置度公差域を定める三平面データム系の優先順位の考え方とデータム形体の加工誤差がもたらすデータム系の設定の狂いを示す。

図に示すように直方体が歪んで加工されたとすると、穴の軸線の位置をデータム系CABで規制するか、データム系CBAで規制するかによって、直径φ0.04の円筒公差域を設定する位置が異なることになる。

三平面データム系をCABの順序で設定すると一点鎖線で示されるデータム系になるが、CBAの順序で設定すると点線で示されるデータム系が構築されて、理論的に正確な寸法で決められる直径φ0.04の円筒公差域の設定位置が狂い位置度の測定結果に大きな影響を与えることになる。

したがって、機械部品の機能に対する設計要求、部品の加工方法と加工手順、部品の組立基準と組立順序などを考慮に入れてデータム系の設定を吟味すること、およびデータム形体に対する適切な形状公差.たとえば平面度公差、直角度公差などの指示を検討することが重要となる。