空気圧の調質

日頃より本コンテンツをご利用いただきありがとうございます。

今後、下記サーバに移行していきます。お手数ですがブックマークの変更をお願いいたします。https://kousyou.synology.me

空気圧の調質

圧縮空気は、大きな工場では、多くはボイラーを使用したコンプレッサーで圧縮され必要とされる工場内へメイン配管を通って各装置へ分配されます。

この配管を通ってくる間に、配管内の状態によりゴミとか、水分が含まれる恐れがあります。

そのまま、装置に不純物を含んだ空気が入ると故障の原因になります。

そのために各装置の入り口に調質するためのユニットを設置します。 水道の浄水器みたいな物です。

また、メイン配管は、とても距離が長くなるため通常、設備で使用される圧力よりも高く設定してあり使用する装置側でこの圧力を調整します。

一般的にはフィルタ(Filter),レギュレータ (Regulator),ルブリケータ(Lubricator)が使用されこの3つの空気圧機器を合 わせたものを、空気圧調質ユニットといい、通常,F.R.L.ユニット(または3点セット)と呼んでいま す。

フィルターはゴミ取り、レギュレーターは減圧弁、ルブリケーターは油噴霧器です。

最近ではこの油を嫌うところも多くありフィルターと、レギュレーター(2点セット)だけのところも多くあります。

一度、油を噴霧してしまった設備は原則 オイルフリーに(2点セット)変更はできません。 バルブ、シリンダーが無給油仕様となっていても一度、オイルを噴霧するとコーティングされていた無給油対応のコーティングが剥離してしまうことによりメーカーより保証を受けられないケースが出てきます

フィルタ

空気圧配管の途中に取付けて、ごみやドレン(水分)を除去し、清浄な圧縮空気を供給 するのがフィルタです。

このフィルタは,圧縮空気を使用する直前に配置し,ごみやドレンがレギュレータやバルブ に混入して発生する作動不良や部品 の異常摩耗などのトラブルを防止し ます。

ですから,フィルタは,ごみ を除くと同時に,圧縮空気中の水滴 観 を一応除去するような構造になって います。

ごみや異物は、フィ ルタエレメントでろ過し、通過する のを防ぐことができます。 しかし、 水滴を除去するのは簡単ではありません。

この水滴を除去する方法として、一般に用いられているものには次のもの があります。

①遠心力を利用して水滴を分離する方法

②衝突板に当てて、水滴を分離する方法

③吸湿剤を使用して水滴を分離する方法

多くのフィルタでは、①の遠心力を利用する方法が採用されています。

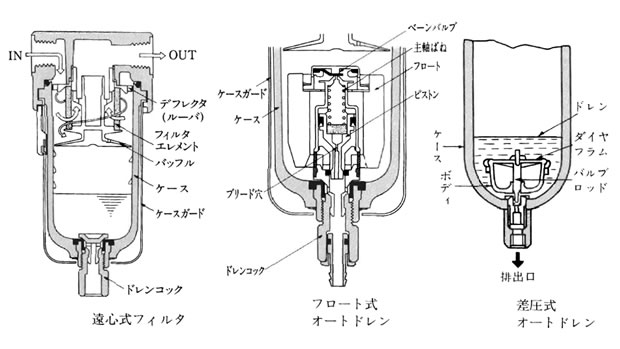

フィルタの種類と構造 図

多少の違いがありますが一般には、通過する圧縮空気をディフレクタ(ルーバ ともいう)によってケース内で旋回運動をさせ、遠心力を利用して重量の大きいも のを分離します。

このとき、空気に比べて重い水滴は,はじき飛ばされてケース の内壁に付着し、壁を伝わって下に溜まります。

次にフィルタエレメントと呼ば れるろ過器で、固形物を除去する構造になっています。

ここで注意しておきたいことは、フィルタとはごみ(固形物)を除去するもので あるということです。

水滴も遠心分離方式で除去はしますが、その除去率(水分分 離率)は30~90〔%〕くらいのものでしかありません。

下端には、ドレン排出弁がついています。 定期的にドレン排出弁を開いて排出しなければなりません。

常時点検できない状態にあ るときには、ドレンが一定量溜まると自動的に排水する オートドレン式のフィル タを選んでください。

レギュレータ (減圧弁)

コンフレッサから送り出される圧縮空気は、圧力的にあまり安定しているとは いえません。 この不安定な空気圧力を装 置の仕様に合わせ、適切な圧力に調節し安定させなければなりません。 その役目をするのがレギュレータです。

レギュレータの種類と構造 レギュレータは、直動式(直接作動式)とパイロット式(間接作動式)に分けられ ます。

(パイロットとは、 水先人と言う意味があり、工業製品でパイロット何とかと言うのは、多くが大きなサイズの物を動かすときに先に小さな物を動かしてその力を拡大させて大きな物を動かすことに使用される)

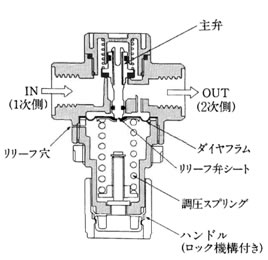

直動式レギュレータ

右図に、直動式レギュレータの構造を示します。

直動式レギュレータ

右図に、直動式レギュレータの構造を示します。

ハンドル で圧縮された調圧スプリングの力とダイヤフラムの上側に作用する2次側圧力と の差によって弁が作動し、1次側から2次側への圧縮空気の流れを制御するよう になっています。

1次側とは空気の供給側、2次側は消費側を意味します。

2次側圧力が設定圧力よりも低ければ,調圧スプリングによって調圧バルブは 押し上げられて、1次側の圧縮空気が2次側に流入します。 2次側の圧力が設定 圧力と同圧になると、ダイヤフラムに発生する押し下げる推力と調圧スプリング による押し上げる力が平衡になり、弁は閉じます。

図はリリーフ式のものですが、外部への排気がないノンリリーフ式の場 合は、2次側での空気消費がないと、 2次側圧力が設定圧力より高くなっても、 もとの設定圧力に下げることはできません。

(リリーフとは? 救済と言う意味、リリーフバルブと言えば安全バルブのこと、ここでは高くなりすぎた圧力を逃がすと言う意味)

しかし、一般にはエアバルブなどに よる排気があるのがふつうですから、差支えありません。

2次側圧力が設定値以上になるような回路の場合、リリーフ 式レギュレータを使用しなければなりません。

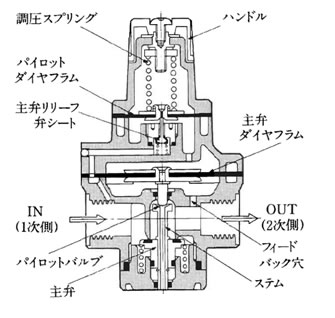

パイロット式レギュレータ

直動式のレギュレータをパイロット弁として組込み、2次側の空気圧力でさら に大きいレギュレータを操作する構造のものを、パイロット式レギュレータとい います。

大口径のものに多用されます。 特性も向上し、流量の 変動に対して2次側圧力変動が少ないものが市販されています。

エアモータのように負荷変動の大きいものなどには、直動式レギュレータでは 流量の追随が不十分なことがあり、これらにはパイロット式レギュレータが適し ています。

右図に示します。

右図に示します。

これは 調圧スプリング圧力で圧力設定が行なわれる 構造になっていますから、 大口径のもの でもパイロット弁は小さくすみます

。 そのため、同口径の直動式レギュレータよ りも小形で軽量です。 ゴムでできた薄い膜のこと、横隔膜みたいなもの