設計とは

日頃より本コンテンツをご利用いただきありがとうございます。

今後、下記サーバに移行していきます。お手数ですがブックマークの変更をお願いいたします。https://kousyou.synology.me

機械設計とは

1、仮想空間の中で実際に物を作り、組み立て、動かすこと

2、設計は上流にある仕事でいい加減な仕事をすると下流に影響 が増大する。

3、最終的な物ができあがるまでのすべての工程を理解し、 それぞれの工程について書面を通じて指示を出すこと。

4、頭の中のアイディアを 具現化すること。

5、機械とは動力を伝達できる機構を持った道具のこと。

道具とは必要とされる仕事を助けるもの。 どんなにすばらしいアイデア、機能でも必要とされる仕事を、正確に、安易に、早く、安くできなければならない。

設計を修得していくにあたり、はじめから各企業の製品開発プロセス全体を把握して仕事を進めなさいというのも酷なように思われます。

ほとんどの機械設計を解説してある文献はこのことを機械設計とは? と言う立場で書いてあります。 全体を把握することは最重要課題であるには間違いありませんが、新人の間は実業務を遂行していくなかで、細かな目標をたてて修得していくことが必要と私は、考えています。

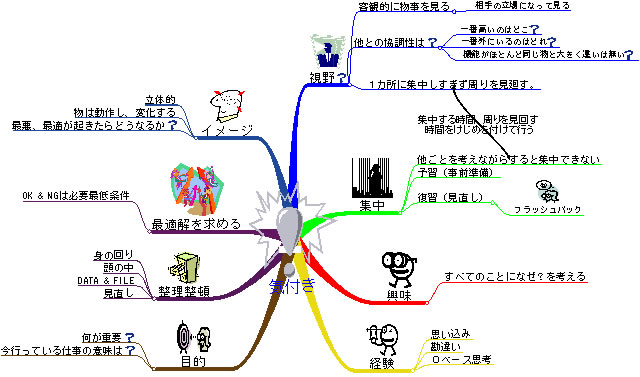

実業務を遂行する上で設計者としての必要であろう思考をまとめると下のようになります。

設計者が物の形を決めるとき、どんなときにもなぜこの形状に なったのか理由を説明出来ること。

図面が見にくいのは製図能力が低いということ。

100人が見て100人が理解できるくらい見やすい図面を心がけること。

自分で書いた文字が読めない。自分で書いた図面が理解できないなんてないように しましょう。

モデル思考を身につける

モデル化して考えるとは

たとえば遺伝子のDNAがらせん構造をしていることはほとんどの人が知っていることと思いますが、これも初めのうちはいろいろな事象からこのような形をしているだろうと言う推測のもとに、研究がすすみ最近の機器の発達でようやく実際の形を確認できるようになったものです。

モデル化は、目的を表すためにそこを誇張して表現する方法です。

設計でも公差のかんごうでもわざと大げさに表現して理解しやすくします。

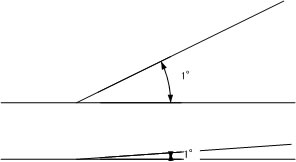

右の例では、角度を考えるときに実際の1度を表現するのに実際の形状を書くとどちら向きなのかが見にくくなってしまいます。

このような場合 少し誇張して表します。

その方がいろいろと 思考をめぐらす時には都合がよいのです。

右の例では、角度を考えるときに実際の1度を表現するのに実際の形状を書くとどちら向きなのかが見にくくなってしまいます。

このような場合 少し誇張して表します。

その方がいろいろと 思考をめぐらす時には都合がよいのです。

事象をわかりやすく説明するための手法です。

仮定を考えるのにとても役に立ちます。 ポンチ図もこの手法の一部ですね。

動くと言うこと

機械には、必ずどこか動く箇所があります。

機械には、必ずどこか動く箇所があります。

この動くと言うことは、言い方を変えると隙間があると言うことです。

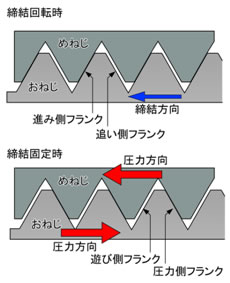

たとえば ネジなどは、当たり前ですが廻してネジを締めますね? 廻せるということは、動かせる=隙があると言うことです。

このように締めつける場合と緩める場合で隙のできる方向が違います。 そうするとネジを利用したマイクロメータなども締めつける側だけで測定しなければいけないということがわかります。

このように締めつける場合と緩める場合で隙のできる方向が違います。 そうするとネジを利用したマイクロメータなども締めつける側だけで測定しなければいけないということがわかります。

工作機械の送り装置でも同じことが言えます。 削るときは必ず一定方向の送りだけの時に削ります。 そうしないと目盛り通りの数値で削れないのです。

この隙を極力なくすためにいろいろな対処方法があります。

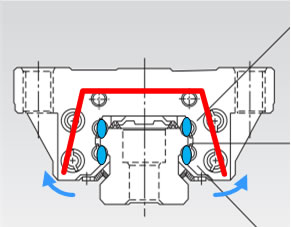

代表的なものは、与圧をかける方法です。 主に転がり軸受に使用されます。

代表的なものは、与圧をかける方法です。 主に転がり軸受に使用されます。

右の図のようにレールとハウジングとの間に入れられた鋼球に対して小さめの寸法に製作して無理やりこじ開けるような形で挿入します。 そうすることにより鋼球とレール、ハウジングにひずみが(ごく微量)生じて隙が無くなります。

常にバネで押さえつけているようなイメージです。 (このイメージするとうのがモデル化すると言うことです。)

隙は無くなりますが寿命が短くなります。

寿命とスムーズな動きやすさを犠牲にして隙を無くす方法です。

動くと言うことは、隙があると言うことを覚えてください。